作者:杨永忠

在人工智能迅速发展的当今时代,人类的决策模式正在经历深刻变革。从传统的“三思而行”转向新的“三问而行”,这一转变不仅改变了我们的思维逻辑,还重塑了决策的基础与过程。

传统的“三思而行”强调人们在面对选择时,通常依赖个人经验、逻辑推理和直觉来进行判断与决策。这种方式虽然基于个体的智慧,但在面对复杂多变的信息环境时,往往难以适应。AI的发展,尤其是大模型的广泛应用,让我们进入了一个全新的决策范式,人们开始向AI提出更具针对性的问题,通过“问”的方式获得所需的信息和建议。

决策依据的重构

这一转变的核心在于决策依据的重构。过去,我们依赖的是个体的经验和逻辑推理,而现在,AI驱动的“三问”模式(如询问模型可行性、最佳解决方案、潜在风险等),将个体的观点融入算法之中,形成集体智慧的体现。例如,在日常出行中,人们不再仅仅依靠记忆和经验来规划路线,而是利用智能地图实时计算路况。在消费决策上,购物助手通过对比海量数据为用户提供建议,这种方式已经超越单一工具的使用,演变为依赖算法的思维模式。

工具理性的扩张

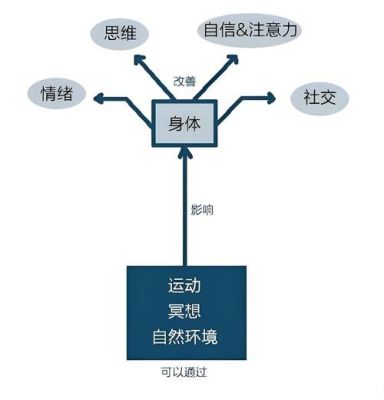

作为这一转变的重要表现,工具理性的扩张通过大模型的千亿参数捕捉人类行为的统计规律,将复杂的决策过程拆解为可计算的规则集。这种量化能力不仅突破了我们过去在社会科学研究中的观察局限,还为预测、优化提供了新的方法。例如,情感分析可以用来分析群体行为的趋势,强化学习可以优化资源的分配,这些都显著提升了我们在复杂决策中的效率和准确性。

认知边界的拓展

随着AI在“非结构化决策”领域的运用,诸如创意生成和伦理判断等复杂任务也开始涉及人机协同的工作模式。在药物研发领域,AI不仅依赖于分子结构的深度学习模型,还需要人类科学家的创意和直觉来校准结果。这种“人机协同方法论”的出现,标志着从单一的人类方法到人机共构方法的演化。

尽管AI展现出在模式识别和数据处理上卓越的能力,但在创意机制方面,它依然面临瓶颈。AI的“创造力”常常被视为构建在庞大训练数据的基础上,而真正的颠覆性创意往往需要人类的直觉和灵感。人类的创新本质上是对既有模式的突破,这与AI重复处理和重组模式的性质存在根本差异。

与反的共生

我们必须意识到,AI带来的效益并非没有代价。虽然可以显著提高决策效率,然而它也可能导致“创意茧房”的形成,固化我们的认知框架。在这一新的方法论中,如何在算法的规则化与思维的开放性之间找到平衡,将是我们要面对的重要课题。新的“三问而行”模式不应仅仅是对算法的简单依赖,而应成为促使我们进行更深入思考的动力。

人机协作的新境界

随着AI作为认知延伸的角色逐步确立,人类正经历着一场深刻的“方法论革命”。这场革命的中心不在于消除人类的决策能力,而是重构我们对理性行为的定义。在AI构建的复杂模式中,依然要保留对“未知未知”的敬畏感。这种敬畏感不仅可以抵御决策过程中的行为异化,更能保留人类独特的主体性。

我们期待在“三问而行”的探索中,能够有所突破,尤其是在激发人机协作的潜力方面。让这种突破成为我们拓展可能性的阶梯,而非束缚想象的牢笼。只有如此,才能真正实现人类与AI的共同进步,在新的决策模式下,创造更加丰富和多样的未来。

这是一场深刻的社会变革,而我们每一个人都是这一进程中的参与者。让我们以更为开放与创新的姿态,迎接这个属于“问”的新时代。