近年来,心理健康问题逐渐成为社会的一个焦点话题。根据世界卫生组织的统计,全球每四个人中就有一人面临不同程度的心理健康问题。每年,数以百万计的人在与心理健康斗争,这引发了社会各界对心理健康问题的高度关注和讨论。特别是“脑残鉴定”的话题,更是激起了公众对心理健康意识的深入思考。

“脑残”一词来源于网络文化,通常用来形容缺乏理智、行为愚蠢的人。这一词汇在与心理健康相结合时,不仅仅是对一类个体的贬低与调侃,它同时也反映了社会对心理健康问题认知的不足。现代社会中,心理健康问题的复杂性使得简单的标签和刻板印象显得极其粗糙。而这一现象的背后,正是人们对心理健康缺乏应有的理解和尊重。因此,倡导科学和客观的心理健康评估显得尤为重要。

在中国,心理健康教育正逐步渗透到学校、家庭和社会的各个层面。越来越多的人开始关注心理辅导和治疗,尤其是年轻一代。他们不仅愿意接受专业的帮助,更积极地参与讨论和分享自己的心理健康经历,努力消除关于心理问题的偏见。进入校园的心理健康教育,通过丰富多彩的活动,如心理知识讲座、团体辅导和心理剧等,帮助学生识别心理问题,提升心理健康关注和理解水平。在这样的环境下,心理咨询师的角色也逐渐转变,成为心理健康教育的推广者,帮助学生学会更好地处理心理问题。

社交媒体的普及使得心理健康问题的讨论变得更加开放。自助的崛起和心理专家的在线咨询为人们提供了更便捷的心理健康支持,许多人开始通过网络了解和探讨心理健康相关问题。在这些上,各种心理健康自测工具和论坛讨论,帮助用户初步评估自身的心理状况,让公众意识到“脑残”的真正含义:对心理问题的轻视。当社会能以更加开放的态度面对心理健康问题时,就能够更好地进行识别和干预。

企业对心理健康的重视也在逐渐加深。许多公司开始设立专职心理咨询师,为员工提供心理支持,帮助他们应对工作压力和焦虑。这样的变化源于越来越多的企业认识到员工的心理健康与工作效率之间的密切关系。良好的心理状态不仅能提升员工的工作效率,还有助于团队的凝聚力,降低员工流失率。企业在心理健康方面的投入,是对员工福利的重视和对企业自身发展的良性促进。

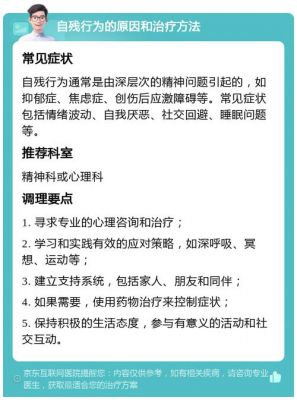

尽管公众对心理健康的重视程度已有很大提升,但许多误解和偏见依然存在。许多人仍将精神疾病视作“脑残”的表现,这种刻板印象根植于社会文化之中,导致许多需要帮助的个体不愿寻求专业援助。这种观念不仅没有科学依据,更可能加重患者的痛苦,影响其康复进程。

因此,从这一角度来看,如何引导公众正确认识心理健康、消除偏见,成为社会各界共同努力的目标。、社会组织应加强心理健康的宣传与教育,普及心理健康的科学知识,打破“脑残”文化的束缚。医疗机构则应提供更加人性化的服务,为患者创造一个更加友好的环境,帮助他们以积极的心态面对问题。同时,家庭也应鼓励开放的沟通,建立一个包容、理解的环境,让每个人都能够勇于分享和表达自己的感受。

“脑残鉴定”不仅仅是一个调侃,更是一种对心理健康认知的挑战。在这个心理健康意识逐渐提升的时代,我们需要更科学、更理性地看待心理问题,通过多种渠道推动心理健康教育的深入和发展。我们每个人都应为推动社会心理健康的认知提升贡献一份力量,以此促进更健康的生活方式与心理幸福的实现。通过共同努力,消除对心理健康问题的偏见,让每个人都能在心理健康的道路上走得更加平稳和安心。