随着ChatGPT的迅猛崛起,以及具身智能在各个领域的大规模应用,人工智能(AI)正引领我们进入第四次工业革命的新时代。这一理念尤其在欧美地区的金融界成为了热门话题,并引发了对中国制造业如何在这场变革中立足的广泛讨论。一些专家指出,美国主导的西方技术体系利用其算法、数据和算力的三重优势,可能会导致中国在这一新工业革命中失去竞争力。随着人工智能大模型的不断演进,越来越多的人开始重新审视这种设想,并认识到它的局限性和潜力。

中国电子信息产业发展研究院(赛迪研究院)于2023年4月发布的《人工智能赋能新型工业化:范式变革与发展路径》报告,系统性地探讨了人工智能在新型工业化进程中所面临的挑战及其未来发展路径。在人民大学与赛迪集团联合举办的会议上,赛迪研究院相关专家就人工智能赋能制造业的前景进行了深入的分析。

人工智能作为概念,最早可以追溯到1950年,图灵提出的“图灵测试”为其提供了理论基础。真正让大众了解和接触人工智能的时间并不久远,大概是在2022年发布ChatGPT之后。在此之前,大部分的人工智能技术仍处于较为局限的应用阶段。

随着大模型的出现,人工智能进入了一个全新的发展阶段。通用人工智能的崛起,不仅仅是对传统机器学习和深度学习技术的简单替代,而是在传统技术的基础上实现全面的协同发展。中国在智能制造领域已经建立了若干个智能工厂,并且在质量检测、工业流程优化等方面取得了显著成就。

总体而言,人工智能在工业领域的赋能主要体现在三个方面:提高生产效率,优化资源配置,以及创造经济价值。以此为基础,人工智能可以加速新质生产力的培育,成为经济发展的重要驱动力。我们也必须看到,当前中国的工业领域仍然大量依赖过去开发的小模型。虽然大模型的应用正在逐渐取得进展,但在工业生产的各个环节,许多实际场景仍在使用传统的小模型技术。

目前,大模型在工业赋能的应用主要集中在智能客服和业务管理等边缘领域,而直接介入生产流程、实现自动化决策的能力仍在探索中。尽管如此,人工智能在制造业的应用前景依旧广阔,大致包括五大目标:提升生产效率、优化质检流程、降低运营成本、推动创新和优化决策支持。

尽管人工智能在制造业的应用充满潜力,实际推广仍然面临诸多障碍。工业应用场景的复杂性使得开发通用型解决方案变得困难。工业环境中的每一个场景都可能涉及数亿元的决策,因此现有的智能系统往往难以应对复杂的决策场景。

数据的碎片化特征为人工智能的应用带来了额外难度。过去数十年中,各个领域积累的大量数据分散于不同的系统中,缺乏统一的标准和格式。这使得将这些数据整合并应用于人工智能的开发过程中,成本和时间都成为了巨大的挑战。

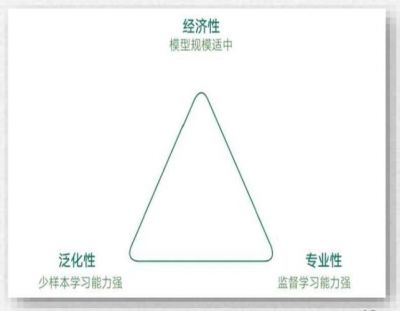

再者,从企业角度来看,很多公司期望寻找一种“一刀切”的大模型解决方案,以降低开发成本。但由于各行业存在显著的差异,适用于某一特定场景的人工智能模型并不一定能够直接应用于其他场景,从而增加了开发的复杂性。

在这些挑战面前,制造业企业的积极性有时也受到抑制。高昂的开发成本与较低的投资回报率,使得企业不愿意大规模采用人工智能技术,从而形成了低投入、高风险的发展循环。

虽然中国制造业在人工智能技术的应用上面临着机遇与挑战并存的局面,但其潜力不可小觑。未来的发展方向必须是以人为本,倡导人机协同,推动人工智能在制造业的实际应用。通过整合资源、良好控制风险、推动技术落地,人工智能定能为中国制造业赋能,从而推动整体工业化进程的转型升级,迎接新型工业化的时代。